原発を阻止した一人の人物

かつて徳島県南に、原発計画を断念させた町がある。阿南市の南部にある椿町だ。話は今から40年以上前にさかのぼる。

計画が表面化したのは、1976年6月9日。当時の四国電力社長が愛媛県伊方町の伊方原発に続く四国第2の建設場所として椿町尻杭地区周辺を検討していることを発表した。

蒲生田岬から西方約2キロに250万平方メートルの用地を確保し、原子炉2基を建設する内容だった。6日後には知事と阿南市長に環境調査への協力を依頼し立地に向けて動き出した。

椿町周辺は豊かな漁場である紀伊水道に面し、陸地では竹林や棚田が広がり、漁業と農業で生きてきた土地だった。

住民たちは直ちに「原子力発電所建設を阻止する椿町民の会」を結成した。推進派が「原発交付金で潤う」「道が広がり、便利になる」と切り崩してきたが、古里を守りたい良心派は立地計画を断固として受け付けなかった。

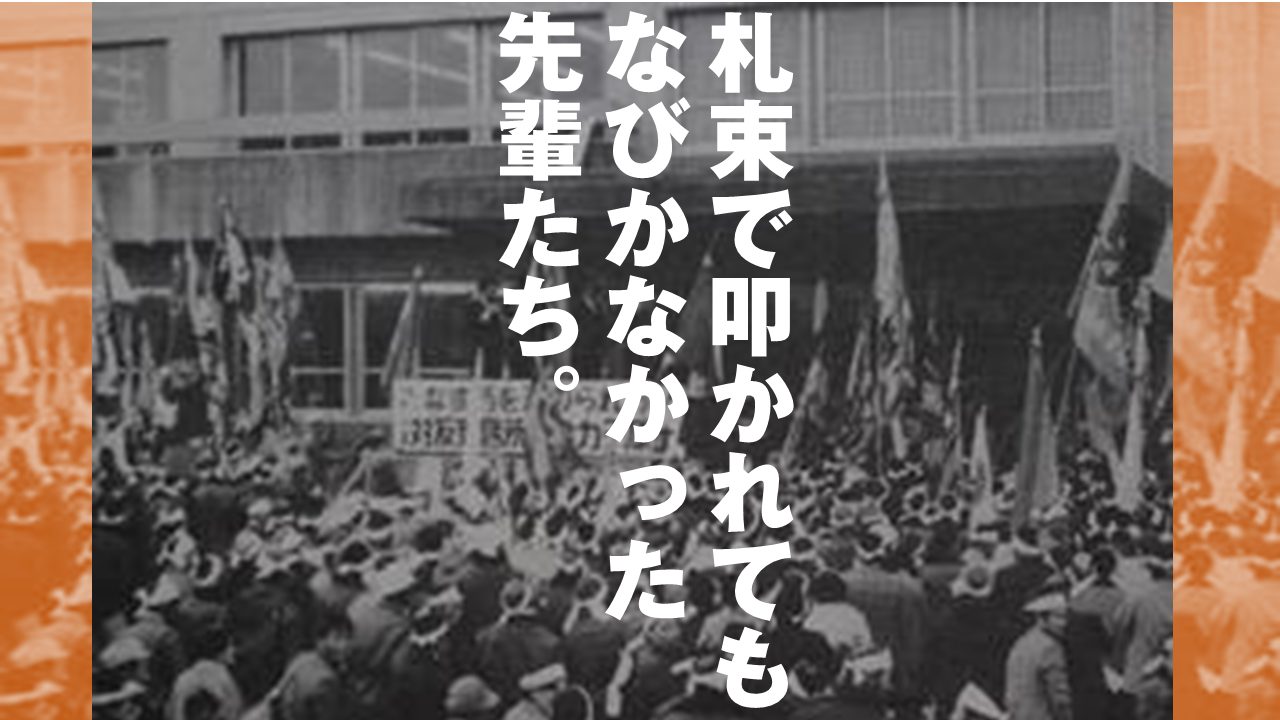

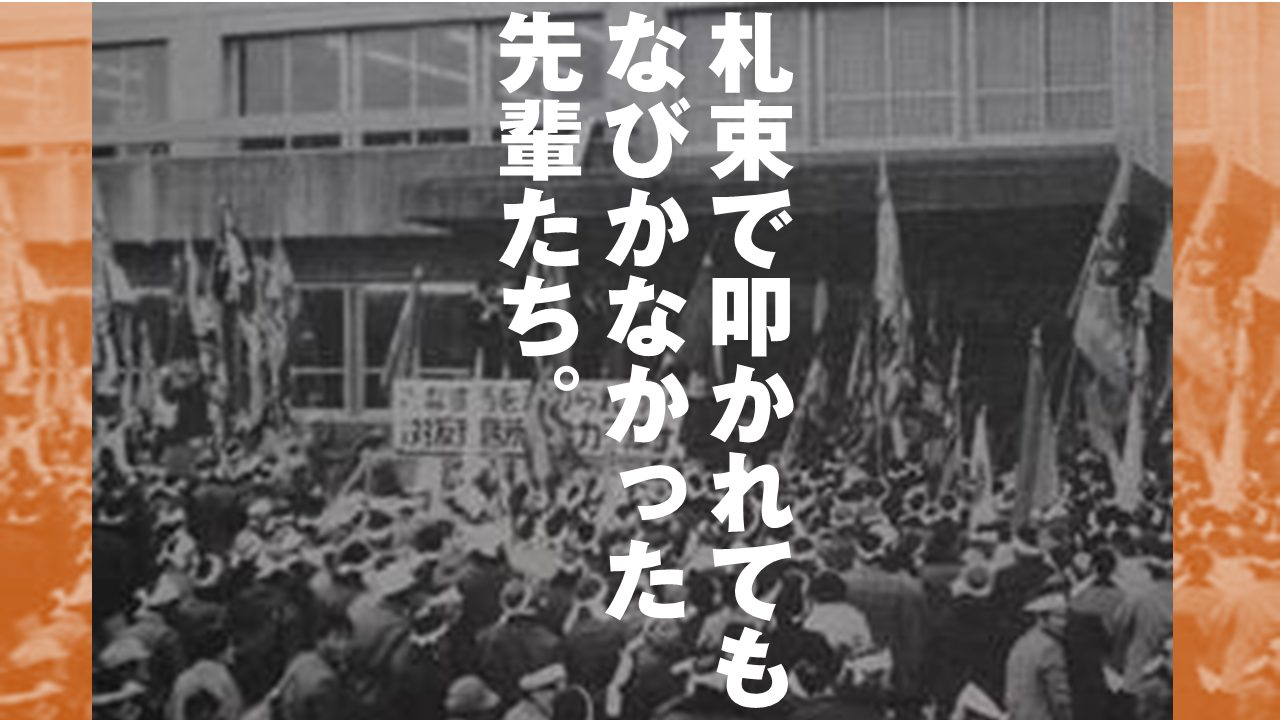

2018年1月1日付の徳島新聞に掲載されている「徳島の記憶遺産」では、1枚の写真が掲載されている。1976年12月13日に、県庁前で行われた抗議行動だ。集まった数は3千人。長靴に頭にはハチマキを巻いて、大漁旗を掲げて県庁に乗り込んだ。周辺の椿泊、福井両町に加え、海部郡の住民も協力を申し出た。一行はバスを貸し切って県庁や市役所に繰り返し出向き「事故は必ず起きる。分からないのは『いつ』『どこで』だけだ」と訴えた。

「町民の会」の青年部事務局長だった男性はこう語っている。「自分たちの生活はもちろん、子や孫に先祖が残してくれた土地や海を引き継がないかんという気持ちで必死だった」。

全国でも反原発の動きが強まったこともあり、同年6月に阿南市長が「白紙」を宣言。四国電力側が受け入れ、身内親せきを二分し3年に及んだ原発立地問題は幕を閉じた。

東日本大震災発生後の2013年には、原発問題を考えてもらおうと、蒲生田原発の反対運動などを題材にしたドキュメンタリー映画「シロウオ~原発立地を断念させた町」が作られ、17年には続編も完成した。

タイトルのシロウオは、地元の椿川を流れる特産物である。いま、現地では、当時をうかがわせる痕跡はほとんど残っていない。ただ過疎化だけが厳然と進行している。

運動にかかわった住民も死去し、存命者も高齢化している。ここで確認しておきたいのは、全国の過疎地が原発誘致に踏み切る中、数少ない計画を断念させた阿南市椿町の住民たちの心意気である。

いったい、何が住民たちを駆り立てたのか。いったい、何が住民たちを札束の誘惑を切り捨てさせたのか。

この、椿町の心意気を書いた私のフェイスブックに、「板垣 大助」というアカウントからのメッセージが寄せられた。

----ご紹介しよう。

「父が弁護士を付けずに一人で最高裁まで争い、原子力発電所の建設を撤廃させたことは、ほとんどの人は知らないし、父も表で話すことはなかったが、父が陰で取り組んだことに感謝の心を表している人がいることを知り、とても嬉しく思いました」。

----そして、文章はこう続けられた。

父との思い出は沢山あるけれど引き継いだものは思いと生き方。身近で魅力的な人といえばうちの親父がそう。とにかく尊敬してる。すごく頭が良くて運動もできて。殴り合いの喧嘩をしても組織と喧嘩をしても全て勝ってきた人。だけど自慢なんかはしたことがないしとにかく人に世のために優しい人だった。テニス国体の日本チャンピオンでサッカーの県得点王で野球はプロからスカウトが来て学生の時は日本で3番目に成績が良くて徳島の蒲生田に着工が決まっていた原子力発電所の工事までも撤廃させた。

----どうやら、椿原子力発電所の反対派の急先鋒であったらしい。

国で働いていた時の人望で、電力企業から政治家官僚に流れたお金を全て洗い出して、当時の総理大臣が、これが明るみになると自民党が消滅してしまう。勘弁してくださいと、頭を下げに来た人物でもある。世のために動き、裏社会の人に命を狙われたりもしたけど、返り討ちにしてきている。裏社会の人にも一目置かれていたので、裏社会の人が父が狙われないように、情報を流してくれたり水際で阻止してくれていたそうだ。名のある大親分も国会議員も皆頭を下げるので、子供の私は、父はやばい方の人なんだと勘違いしたこともあったなー(笑)

----そして、どうやら法廷闘争にも持ち込んだ鋭才であるらしい。

ある弁護士さんに聞かされた。国と争い最高裁で勝った人はいないと。色々と人に聞かされる。そのたびにすごい人だなって思う。釣りも極めて漁師よりも魚礁も仕掛けも詳しくて釣りキチに頼りにされる釣りキチだった。無意識のところを含め本当に色んなことを教えてもらった。いつも青空で本当に惚れ惚れするいい男だった。お父さんに出会えたことが僕の財産。受け取った思い。この思いを紡いでいきたい。

----どうやら、表には出ないまでも、阿南には「愛郷のうねり」、それが厳然として存在していたことを窺わせる記述である。

いま、2022年6月。県庁前への住民抗議から46年が経った。ひとびとは、無関心と保身ばかりになり、骨のあるやつはいなくなった。戦争からも70年が経ち、敗戦の塗炭の苦しみは過去になり、人々はますますへなちょこになってしまった。

だが、いま僕はフェイスブックに何の脈絡もなく椿住民の反対運動のことを書いて、それをきっかけに自覚ある人々がこれほど多く結集してくれたことに、大いなる可能性と手ごたえを感じている。

そうだ。

この県南の未来を、46年前の先人たちに報告したいんだ。あなたがたが命を張って守り抜いてきたその心意気は、46年後のいまも、決して消えてはいないんだと。

それを、フェイスブックが教えてくれたんだろう。そして、私はこの自覚ある目覚めた仲間たちを、もっと増やしていくことが、末裔である自分たちの使命であると感じている。

ありとあらゆる雑音を消して、勇気ある者たちの声を聴け。気骨ある、心意気を持った末裔たちよ、いまこそこの大漁旗の下に集え。そして、高らかに、この町と先人を讃える声をあげよう。

あなたがたのおかげでいまがある、と。あなたがたの心意気を、いまふたたび呼びさますんだ、と。